DIe Geografin Hilke Deinet gehört zu den Gründerinnen der 1. Solidarischen Landwirtschaft in Bonn, die vor gut einem Jahr startete. Seitdem hat sich viel in ihrem Leben verändert. Jetzt wagt sie sich an das nächste spannende Projekt, das unsere Region ein Stück nachhaltiger machen soll. Am 24. Mai öffnet sie zusammen mit ihrem Mann Tim den ersten verpackungsfreien Laden von NRW – „Freikost Deinet“. Hier trifft man sich künftig beim Kaffee oder Mittagstisch, „Die Welt selbst ein bisschen ändern – 1. Bonner verpackungsfreier Laden geht an den Start“ weiterlesen

Gemeinsam Gärtnern, Lernen, Feiern….Erstes Treffen der Permakultur-Gruppe

Die Leidenschaft fürs nachhaltige Gärtnern und der Wunsch dies mit anderen zu teilen, führte Interessierte am Montag den 17.03 ins Café Karl (in guter Bonn-im-Wandel Manier :)).Was denn Permakultur nun ganz genau ist, da waren sich alle Anwesenden nicht ganz sicher….Gärtnern mit den Kreisläufen in der Natur, Mulch- & Kompostwirtschaft… „Gemeinsam Gärtnern, Lernen, Feiern….Erstes Treffen der Permakultur-Gruppe“ weiterlesen

Eine zauberhafte Repair-Café Eröffnung – die Dinge und das Leben wertschätzen

Die spannenden Fragen für Organisatoren von Repair-Cafés sind: „Klappt das denn?“, und: „Sind genug Bastler da?“, und: „Was für Menschen kommen und welche Dinge werden gebracht?“ Die beruhigende Antwort ist: Ja, es klappt, und mehr als das! Ein Repair-Café ist eine wundervolle Art Menschen zu treffen, Dinge wieder In Stand zu setzen und dabei gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Am 29.03. war es endlich so weit: Unser Repair-Cafe, das Gemeinschaftsprojekt von „Bonn im Wandel“ und Haus Müllestumpe wurde eröffnet. Hier die ersten Impressionen…. „Eine zauberhafte Repair-Café Eröffnung – die Dinge und das Leben wertschätzen“ weiterlesen

Gemüse-Suppen-Selbsternteaktion der SoLaWi-Bonn – GA berichtet

Der warme Winter hat uns zum Abschluss der SoLaWi-Saison eine reiche Gemüseernte beschert – mehr als wir selber essen konnten. Eine gute Gelegenheit, um noch einmal zur Selbsternteaktion einzuladen. Gut 40 Menschen waren auf das SoLaWi-Feld in Messdorf gekommen und zogen dann vollbeladen mit Taschen und Säcken voller Lauch, Mangold, Rosenkohl, Wirsing, Rot- und Weißkohl wieder nach Hause. – Der GA hat einen schönen Bericht gemacht! Danke! „Gemüse-Suppen-Selbsternteaktion der SoLaWi-Bonn – GA berichtet“ weiterlesen

Wann Brügge, Neapel und Istanbul untergehen und warum wir in Bonn darüber sprechen müssen

Wenn wir so weiter machen werden Brügge, Neapel und Istanbul nicht mehr am Wasser sondern unterm Wasser liegen, so die neueste Meldung des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Was macht das mit uns und was machen wir eigentlich?

Solidarische Landwirtschaft Bonn (SoLaWi) auf neuen Wegen – Rückblick und Ausblick

Das erste Jahr eines spannenden Experimentes geht zu Ende. Eine engagierte Gruppe der Initiative „Bonn im Wandel“ hatte schon 2012 damit begonnen, in Bonn eine Solidarische Landwirtschaft vorzubereiten. Ihr Ziel: Die bäuerliche Landwirtschaft vor Ort zu erhalten und in finanzieller und auch ganz praktischer Weise zu fördern. Nun sucht das Team neue landwirtschaftliche Partner. „Solidarische Landwirtschaft Bonn (SoLaWi) auf neuen Wegen – Rückblick und Ausblick“ weiterlesen

14.12.Selbsternteaktion Messdorfer Feld: Kartoffen für den Eigenbedarf

Zum Abschluss der Saison lädt die SoLaWi-Bonn zur Kartoffelernte ein. Der Boden auf dem Messdorfer Feld ist nicht mehr maschinell befahrbar, es gibt aber immer noch zahlreiche Kartoffeln, die noch per Hand geerntet werden können, bevor der Frost sie holt.

Diesen Samstag von 10-14 Uhr gibt es daher eine Selbst-Ernteaktion.

Freut Euch auf ein paar aktive Stunden an der frischen Luft in geselliger Runde. Bringt Eure Grabgabeln oder Schaufeln, Eimer/Kiste, Handschuhe, warme Socken und (Gummi) Stiefel, Thermoskanne und alle Eure Freunde mit aufs Feld. Vielleicht bringt Ihr auch zusätzlich noch einen Glühwein oder Punsch für unsere netten Ansprechpartner Gabriele und Julian mit, die sich bereit erklärt haben jeweils zwei Stunden vor Ort zu sein. Treffpunkt ist auf dem Kartoffelacker neben unserem Wintergemüse.

Wegbeschreibung:

Mit dem Fahrrad fährt man vom Endenicher Ei Richtung Endenich und biegt in die 1. Straße rechts „Auf den Hügel“. Von dort aus die 2. kleine Anwohner-Straße links „Am Bleichgraben“. Dieser Weg führt immer gerade aus über das Messdorfer Feld. Am Ende, kurz vor den Häusern liegt links der Kartoffel- und Gemüseacker.

Mit dem Auto parkt man am besten im Burgweg in Dransdorf oder schon vorher in der Meßdorfer Straße und geht dann zu Fuß den Burgweg entlang immer geradeaus am Gut Ostler vorbei bis auf das Feld. Der Kartoffelacker liegt ganz am Anfang auf der rechten Seite.

Wandel Baum Pflanzaktion

Die Baumpflanzaktion am Transition Sonntag war ein lustiges und inspirierendes Treffen. Es hat Spaß gemacht in einer Gemeinschaft etwas geschafft zu haben und spontane Kreativität aufkommen lassen.Die bunten Schilder und Pfähle zeugen davon. Mit lecker Essen und viel Lachen haben wir die Bäume an ihren neuen Standort gesetzt, behangen mit guten Wünschen für die Zukunft. Hier ein paar Impressionen…. „Wandel Baum Pflanzaktion“ weiterlesen

28.10. Infoabend Transition Streets – Energiewende-Nachbarschaften

Wie kann man lästige Konsumlaster loswerden, etwas Gutes für unseren Planeten tun und gleichzeitig mit Nachbarn noch eine schöne Zeit verbringen? Ganz einfach, man startet eine Energiewende Nachbarschaft oder „Transition Street“, wie das Projekt in Großbritannien heißt.

Die Energiewendenachbarschaften wurden vom britischen Transition Netzwerk entwickelt. Das Prinzip ist einfach, man redet nicht mehr herum, man fängt mit der Transition zu Hause an: Eine Gruppe Nachbarn oder Freunde trifft sich 6-7 mal und arbeitet gemeinsam ein Handbuch durch, in dem verschiedene Optionen vorgestellt und nach Einsparungspotential bewertet werden. Jede Woche ein anderes Thema: Energie, Ernährung, Mobilität, … Bei der Umsetzung kann man sich gegenseitig unterstützen, miteinander und voneinander lernen und einfach Spaß haben. Die beteiligten Haushalte sparten über 600 Euro ein und 1,2 Tonnen CO2 im Jahr.

Die Unterlagen gibt bisher nur auf Englisch. Wir sehen uns am Montag das Konzept Transition Streets an und überlegen, ob und was wir in Bonn dafür tun wollen, damit dieses Projekt auch in Deutschland anläuft.

Wir treffen uns am 28.10.2013 um 19:30 in der Stiftung Mitarbeit, Ellerstraße 67

Bitte meldet Euch an, damit wir ein bisschen planen können!

Wir freuen uns auf Euch!

http://www.doodle.com/rm2atn3rcsgurgbw

Wegbeschreibung zur Stiftung Mitarbeit

http://www.mitarbeit.de/wegbeschreibung.html

Einführungskapitel auf Englisch:  1.+Transition Streets-GETTING+STARTED

1.+Transition Streets-GETTING+STARTED

1. Transition Sonntag – Wunschbaum pflanzen im Internationalen Garten

Bonn im Wandel-Baumpflanzaktion im Internationalen Garten

eine Kooperation mit dem Wissenschaftladen Bonn

Ein Feigenbaum soll am letzten Oktobersonntag zusammen mit einem Apfelbaum seinen Platz in den Internationalen Gärten in Bonn finden. Der Feigenbaum ist ein Geschenk der Youth Future Conference an unsere Transition Initiative. Die Teilnehmeri/innen der Youth Future Conference in Bonn hatten an diesem Baum ihre Zukunftswünsche aufgehängt, zum Beispiel diesen: „Ich träume von einer Gesellschaft, in der es echte Werte gibt, Werte, die sich nicht nur um die Wirtschaft drehen. Ich möchte nicht nur für die Wirtschaft leben, und nicht nur wegen des Geldes arbeiten…!“

Wir möchten diesen schönen Anlass nutzen, um das Gartenjahr zu beenden, aber auch unseren ersten Transition-Sonntag zu starten. Von 13:00-15:00 findet die Pflanzaktion statt und ab 15:00 gibt es Mitbring-Kuchenbuffet und Getränke, Zeit zum Austausch und Netzwerken.

Bringt gute Laune, Kaffee&Kuchen, eigene Teller und Tassen mit, und wer mag auch einen Spaten. Ein Dankeschön an den Wissenschaftsladen Bonn, der diese Aktion tatkräftig unterstützt! Falls es regnen sollte, gibt es ein schönes Plätzchen zum Unterstellen, Wir freuen uns auf Euch!

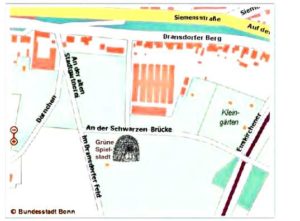

Die Internationalen Gärten und die Grüne Spielstadt liegen auf dem Gelände der alten Stadtgärtnerei an der Ecke „Im Dransdorfer Feld/An der schwarzen Brücke“:

Anfahrt mit dem Auto: Nach Autobahnausfahrt Bonn-Endenich rechts, Straße ‚Auf dem Hügel‘ Richtung Dransdorf; hinter Eisenbahnbrücke links abbiegen zur hangseitig ansteigenden Straße ‚Auf dem Dransdorfer Berg‘; oben links in die Straße „An der alten Stadtgärtnerei“ einbiegen und auf dem Wiesenstreifen rechts diagonal zum Weg parken. Dann zu Fuß weiter geradeaus bis zum Feldweg: ‚Im Dransdorfer Feld‘, links zum separaten Eingang der Grünen Spielstadt am Feldweg ‚An der Schwarzen Brücke‘